Chanakya Niti chapter 8 in Hindi

चाणक्य नीति : आठवां अध्याय | Chanakya Niti Chapter 8 In Hindi

आठवां अध्याय

भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी शुद्ध माना जाता है। पतिव्रता नारी पवित्र होती है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा पवित्र माना जाता है और संतोषी ब्राह्मण को भी पवित्र माना गया है। चाणक्य नीति का आठवाँ अध्याय (Chanakya Niti chapter 8 in Hindi) हमें सरल शब्दों में, लेकिन अत्यंत गहरी बातें कहता है। यह हमें सिखाता है कि “सत्य भावना में है, रूप और वस्तु में नहीं। प्रत्येक श्लोक एक दर्पण है — जो हमें हमारी सोच, हमारे व्यवहार, और हमारे निर्णयों को देखने और सुधारने का अवसर देता है।

तो आइए, आज हम चाणक्य नीति के इस अद्भुत अष्टम अध्याय को समझें — ना केवल श्लोकों के माध्यम से, बल्कि उस गहराई से, जो हमारे जीवन को उज्जवल और सार्थक बना सकती है।

यदि आप सम्पूर्ण चाणक्य नीति पढ़ना चाहते है, तो कृपया यहां क्लिक करे ~ सम्पूर्ण चाणक्य नीति

॥ अथ अष्टमोऽध्यायः ॥

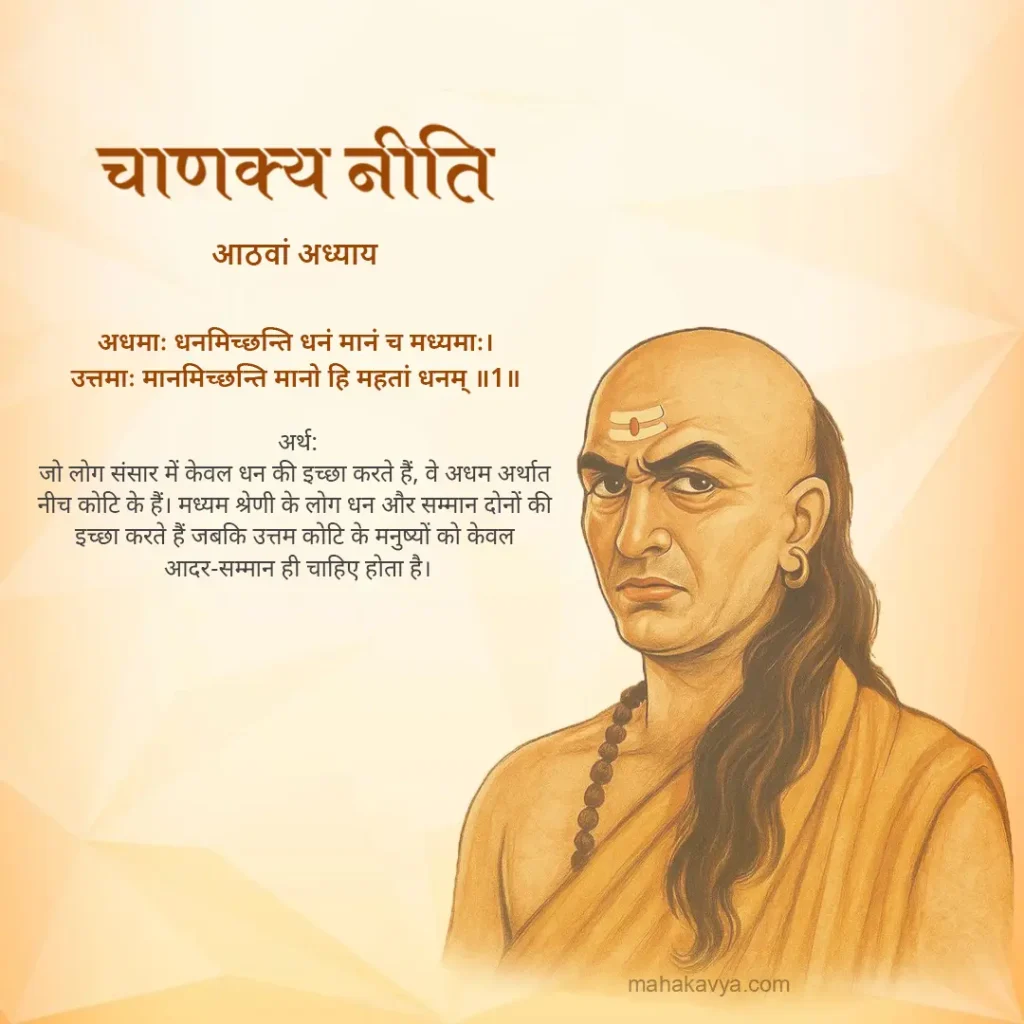

अधमाः धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः।

उत्तमाः मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम् ॥1॥

अर्थ:

जो लोग संसार में केवल धन की इच्छा करते हैं, वे अधम अर्थात नीच कोटि के हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं जबकि उत्तम कोटि के मनुष्यों को केवल आदर-सम्मान ही चाहिए होता है।

संसार में धन की इच्छा तो सभी को रहती है, परंतु धन की प्राप्ति के लिए निम्न श्रेणी के लोग अन्य सब बातें भूल जाते हैं। सब कुछ भुलाकर धन के पीछे भागना ठीक नहीं। मध्यम श्रेणी के लोग वे हैं जो धन के साथ मान-सम्मान की भी इच्छा रखते हैं, वे धन की प्राप्ति के लिए अपने मान-सम्मान को दांव पर नहीं लगाते। श्रेष्ठ पुरुष अर्थात उत्तम कोटि के मनुष्य वे हैं, जिनके लिए आदर-सत्कार ही सब कुछ है। उत्तम कोटि के लोगों को महात्मा कहा जाता है, उनके लिए धन का विशेष महत्व नहीं होता। वे धन का प्रयोग जीने के लिए करते हैं, धन के लिए नहीं जीते हैं।(Chanakya Niti chapter 8 in Hindi)

इक्षुरापः पयो मूलं ताम्बूलं फलमौषधम् ।

भक्षयित्वाऽपि कर्तव्याः स्नानदानाऽऽदिकाः क्रियाः ॥2॥

अर्थ:

गन्ना, पानी, दूध, कंदमूल फल, पान तथा दवाइयों का सेवन करने के बाद भी स्नान आदि और धर्म कार्य किए जा सकते हैं।

सामान्य भारतीयों में यह धारणा पाई जाती है कि स्नान ध्यान आदि करने के बाद ही फल और औषधि आदि का सेवन करना चाहिए, परंतु चाणक्य कहते हैं कि बीमारी की अवस्था में दूध, जल, कंदमूल फल और दवाई आदि का सेवन किया जा सकता है, इसमें कोई पाप नहीं। उसके बाद स्नान आदि करके पूजा-पाठ और धार्मिक कार्य करना अनुचित नहीं है।

दीपो भक्षयते ध्वान्तं कज्जलं च प्रसूयते।

यदन्नं भक्षयेन्नित्यं जायते तादृशी प्रजा ॥3॥

अर्थ:

दीपक अंधकार को खाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है, वैसी ही उसकी संतान उत्पन्न होती है।

तात्पर्य बिलकुल स्पष्ट है- यदि व्यक्ति अच्छे कार्यों से अपनी आजीविका चलाएगा तो उसकी संतान भी सद्गुणों से युक्त होगी, यदि वह चोरी और मक्कारी से पैदा किए हुए धन से अपनी संतान का पालन-पोषण करता है तो संतान के विचार भी उसी प्रकार के निकृष्ट होंगे। आचार्य यहां संकेत दे रहे हैं कि जैसी संतान चाहते हो, वैसा ही अन्न सेवन करो। संतान यदि फल है, तो अन्न उसका बीज है।

वित्तं देहि गुणान्वितेषु मतिमन्नान्यत्र देहि क्वचित्,

प्राप्तं वारिनिधेर्जलं घनमुखे माधुर्ययुक्तं सदा,

जीवान्स्थावरजंगमांश्च भूमण्डलम् सकलान् संजीव्य,

भूयः पश्य तदेव कोटिगुणितं गच्छन्तमम्भोनिधिम् ॥4॥

अर्थ:

बुद्धिमान या अच्छे गुणों से युक्त मनुष्य को ही धन दो, गुणहीनों को धन मत दो। समुद्र का खारा पानी बादल के मीठे पानी से मिलकर मीठा हो जाता है और इस संसार में रहने वाले सभी जड़-चेतन, चर और अचर जीवों को जीवन देकर फिर समुद्र में मिल जाता है।(Chanakya Niti chapter 8 in Hindi)

चाणक्य ने बुद्धिमान व्यक्ति को धन देने की उपमा वर्षा के जल से की है अर्थात जिस प्रकार वर्षा का जल जड़-चेतन आदि को जीवन देने के बाद फिर समुद्र में जा मिलता है और फिर समुद्र से करोड़ गुना अधिक बादलों को पुनः प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार गुणी व्यक्ति को दिया हुआ धन अनेक अच्छे कार्यों में प्रयुक्त होता है। यह श्लोक यह भी संकेत करता है कि यद्यपि धन अनेक दुर्गुणों से युक्त है, फिर भी गुणी व्यक्ति का साथ पाकर वह निर्दोष हो जाता है-जनोपयोगी हो जाता है।

चाण्डालानां सहस्त्रे च सूरिभिस्तत्त्वदर्शिभिः।

एको हि यवनः प्रोक्तो न नीचो यवनात् परः ॥5॥

अर्थ:

तत्त्व को जानने वाले विद्वानों ने यह कहा है कि हजारों चाण्डालों के समान एक यवन अर्थात म्लेच्छ- धर्मविरोधी होता है। इससे बढ़कर कोई दूसरा नीच नहीं होता।

यहां यवन शब्द का अर्थ किसी सम्प्रदाय विशेष से नहीं है, वरन् अधर्म का आचरण करने वाले दुष्ट व्यक्ति से है। यदि इस शब्द का अर्थ समग्र रूप में लिया जाए, तो वह है तन और मन से अशुद्ध तथा अपवित्र रहने वाला। नीचे दिया गया श्लोक इसी बात की पुष्टि करता है।

यहां एक क्लिक में पढ़े ~ चाणक्य नीति : प्रथम अध्याय

तैलाऽभ्यंगे चिताधूमे मैथुने क्षौरकर्मणि।

तावद्भवति चाण्डालो यावत्स्नानं न चाऽऽचरेत् ॥6॥

अर्थ:

तेल की मालिश करने के बाद, चिता के धुएं के स्पर्श करने के बाद, स्त्री से संभोग करने के बाद और हजामत आदि करवाने के बाद मनुष्य जब तक स्नान नहीं कर लेता, तब तक वह चाण्डाल अर्थात् अशुद्ध होता है।

अजीर्णे भेषजं वारि जीर्णे वारि बलप्रदम्।

भोजने चामृतं वारि भोजनान्ते विषप्रदम् ॥7॥

अर्थ:

अपच की स्थिति में जल पीना औषधि का काम देता है और भोजन के पच जाने पर जल पीने से शरीर का बल बढ़ता है, भोजन के बीच में जल पीना अमृत के समान है, परंतु भोजन के अंत में जल का सेवन विष के समान हानिकारक होता है।

हतं ज्ञानं क्रियाहीनं हतश्चाऽज्ञानतो नरः ।

हतं निर्नायकं सैन्यं स्त्रियो नष्टा ह्यभर्तृकाः ॥8॥

अर्थ:

आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है। अज्ञान से मनुष्य नष्ट हो जाता है। सेनापति के अभाव में सेना नष्ट हो जाती है और पति से रहित स्त्रियां भी नष्ट हो जाती हैं।

यदि व्यक्ति को ज्ञान है कि कौन-सा कार्य उचित है और कौन-सा अनुचित, इसके बावजूद वह अपने आचरण में इस बात को नहीं अपनाता, तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं।(Chanakya Niti chapter 8 in Hindi)

मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। ईश्वर ने प्राणी को बुद्धि इसीलिए दी है कि वह ज्ञानवान होकर शुभाचरण करे, किंतु कुछ लोग अपनी अज्ञानता के कारण जीवन संकट में डालकर नष्ट हो जाते हैं अर्थात अज्ञान उन्हें निगल जाता है। इसी प्रकार सेनापति के बिना सेना व्यर्थ होती है और वह नष्ट हो जाती है। स्त्रियां भी पति के बिना दुष्ट लोगों द्वारा सताए जाने के कारण नष्ट हो जाती हैं। पति उसका रक्षक होता है। वही उसकी रक्षा करता है। पति के बिना वह अपने मार्ग से भटक सकती है। इस संदर्भ में आज स्त्रियों की स्थिति में बहुत अंतर आया है। शिक्षा इसका प्रमुख कारण है।

वृद्धकाले मृता भार्या बंधुहस्ते गतं धनम्।

भोजनं च पराधीनं तिस्त्रः पुंसां विडम्बना ॥9॥

अर्थ:

वृद्धावस्था में पत्नी का देहान्त हो जाना, धन अथवा संपत्ति का भाई-बन्धुओं के हाथ में चले जाना और भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, यह तीनों बातें मनुष्य के लिए मृत्यु समान दुखदायी हैं।

दुख जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन वृद्धावस्था में यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को खो दे, तो वह दारुण स्थिति है। जीवन साथी की जीवन में दो भूमिकाएं हैं – भोग और सहयोग। वृद्धावस्था में एक-दूसरे के सहयोग की अपेक्षा होती है। परंपरा के अनुसार पति अकसर पत्नी से 5-7 वर्ष बड़ा होता था। वृद्धावस्था में इस अंतर का अत्यंत महत्व है। जब पूरे परिवार की अपनी दुनिया हो, वृद्ध एक तरह से निरर्थक हो चुके हों, बूढ़े दंपति ही एक-दूसरे के लिए सार्थक हों, ऐसे में एक का, विशेषकर पत्नी का, चले जाना पति के लिए मृत्यु के समान है। आचार्य ने एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर मानो इस श्लोकांश से संकेत किया है। पुरुष के बिना स्त्री अपना समय काट लेती है। सोचिए, पराधीन कौन है?

नाग्निहोत्रं विना वेदा न च दानं विना क्रिया।

न भावेन विना सिद्धिस्तस्माद्भावो हि कारणम् ॥10॥

अर्थ:

अग्निहोत्र आदि कर्मों के बिना वेदों का अध्ययन व्यर्थ है तथा दान-दक्षिणा के बिना यज्ञ आदि कर्म निष्फल होते हैं। श्रद्धा और भक्ति के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती अर्थात मनुष्य की भावना ही उसके विचार, उसकी सब सिद्धियों और सफलता का कारण मानी गई है।

काष्ठपाषाणधातूनां कृत्वा भावेन सेवनम् ।

श्रद्धया च तया सिद्धस्तस्यः विष्णुः प्रसीदति ॥ 11॥

अर्थ:

लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्ति में प्रभु की भावना और श्रद्धा रखकर उसकी पूजा की जाएगी, तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। प्रभु इस भक्त पर अवश्य प्रसन्न होते हैं।

लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्तियों से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होती, सिद्धि प्राप्त होती है तपस्या और भावना से अर्थात मनुष्य उनके प्रति जैसी भावना रखता है और श्रद्धापूर्वक सेवा करता है, व्यक्ति को वैसी सिद्धि ही प्राप्ति होती है। उसी भक्त पर विष्णु तथा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। ‘जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी’ अर्थात् पूजा में भावना ही प्रधान है- जैसी भावना, वैसा फल।

न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृन्मये।

भावे हि विद्यते देवस्तस्माद् भावो हि कारणम् ॥12॥

अर्थ:

देवता अथवा परमेश्वर, काठ अथवा पत्थर की मूर्ति में नहीं हैं। परमेश्वर तो मनुष्य की भावना में विद्यमान रहते हैं अर्थात जहां मनुष्य भावना द्वारा उसकी पूजा करता है, वहीं वे प्रकट होते हैं।

शान्तितुल्यं तपो नास्ति न सन्तोषात्परं सुखम् ।

न तृष्णायाः परो व्याधिर्न च धर्मो दयापरः ॥13॥

अर्थ:

शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं।

शांत रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है इसीलिए यह तप है। जो व्यक्ति हर समय भागता-दौड़ता रहता है, और और की कामना करता रहता है, उसे सुख नहीं मिल सकता। मनुष्य की तृष्णा उस रोग की तरह है, जिसमें भूख कभी शांत नहीं होती। दया को आचार्य ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। दया का अर्थ है संवेदना का विकास, इसमें अन्य का भाव समाप्त हो जाता है।

क्रोधो वैवस्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी।

विद्या कामदुधा धेनुः सन्तोषो नन्दनं वनम् ॥14॥

अर्थ:

क्रोध यमराज के समान है। तृष्णा वैतरणी है। विद्या कामधेनु है और संतोष नंदन वन अर्थात इंद्र के उद्यान के समान है।

क्रोध यमराज के समान मृत्युदाता है। मनुष्य की इच्छाएं वैतरणी नदी के समान हैं जिनका पार नहीं पाया जा सकता।

विद्या को सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु बताया गया है, अतः विद्वान सरलतापूर्वक धन और मान-सम्मान दोनों को अर्जित कर सकता है। मनुष्य के जीवन में संतोष को इंद्र की वाटिका के समान अत्यन्त सुख देने वाला माना गया है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में सुखी रहने के लिए विद्या का संग्रह करे और अपना समय संतोष के साथ बिताए।

गुणो भूषयते रूपं शीलं भूषयते कुलम् ।

सिद्धिर्भूषयते विद्यां भोगो भूषयते धनम् ॥ 15॥

अर्थ:

गुणों से मनुष्य के सौन्दर्य की वृद्धि होती है। शील से कुल की शोभा होती है। कार्यों में सफलता से विद्या शोभित होती है और धन के सही उपभोग से धन की शोभा बढ़ती है।

मनुष्य की देह यदि सुंदर है लेकिन उसमें गुणों का अभाव है तो वह सौंदर्य किसी काम का नहीं। अच्छे आचरण के कारण ही कुल की शोभा होती है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति नीच आचरण करता है तो उसका कुल बदनाम होता है और ऐसी विद्या की भी कोई शोभा नहीं होती, जिससे मनुष्य किसी कार्य को सिद्ध न कर सके अर्थात मनुष्य को अपने कार्यों में सिद्धि विद्या के कारण ही प्राप्त होती है। ऐसी विद्या का कोई लाभ नहीं, जिससे कोई भी कार्य न लिया जाए। धन के उपभोग का अर्थ है कि धन को अच्छे कार्यों में लगाया जाए। धन की शोभा तभी है, जब उसका ठीक से उपयोग किया जाए, उसे अच्छे कार्यों में लगाया जाए।

निर्गुणस्य हतं रूपं दुःशीलस्य हतं कुलम् ।

असिद्धस्य हता विद्या अभोगेन हतं धनम् ॥16॥

अर्थ:

गुणहीन मनुष्यों का सुंदर अथवा रूपवान होना व्यर्थ होता है। जिस व्यक्ति का आचरण शील से युक्त नहीं, उसकी कुल में निंदा होती है। जिस व्यक्ति में किसी कार्य को सिद्ध करने की शक्ति नहीं, ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति की विद्या व्यर्थ है और जिस धन का उपभोग नहीं किया जाता, वह धन भी व्यर्थ है। ।

शुचिर्भूमिगतं तोयं शुद्धा नारी पतिव्रता।

शुचिः क्षेमकरो राजा सन्तोषी ब्राह्मणः शुचिः ॥17॥

अर्थ:

भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी शुद्ध माना जाता है। पतिव्रता नारी पवित्र होती है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा पवित्र माना जाता है और संतोषी ब्राह्मण को भी पवित्र माना गया है।

चाणक्य का कथन है कि भूमि के नीचे से प्राप्त होने वाला जल शुद्ध माना जाता है। पति के प्रति समर्पित नारी शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। जो राजा अपनी प्रजा के कल्याण में लगा रहता है, जो सरकार अपनी जनता का कल्याण करती है, भ्रष्टाचार में नहीं पड़ती, उसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। उसी प्रकार जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है अर्थात जिसमें धन की लालसा नहीं है, वही पवित्र है।

असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः सन्तुष्टाश्च महीभृतः ।

सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलांगना ॥18॥

अर्थ:

संतोषरहित ब्राह्मण, संतुष्ट होने वाला राजा, शर्म करने वाली वेश्या और लज्जाहीन कुलीन स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं।

असंतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण अपने कर्म से भ्रष्ट हो जाता है। वह अपना कर्तव्य भूल जाता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा क्षीण होती है। इसी प्रकार जो राजा अपनी थोड़ी-सी सफलता से संतोष कर लेता है, उसमें महत्वाकांक्षाएं कम हो जाती हैं, वह अपना राज्य का विस्तार न करने के कारण शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाता है। वेश्याओं का कार्य लोगों को संतुष्ट करना है। वह बाजार में बैठकर भी यदि संकोच और लज्जा करती रहेगी तो वह भूखी मर जाएगी। इसी प्रकार यदि अच्छे घर की औरतें लज्जा को त्याग देती हैं तो वे भी नष्ट हो जाती हैं। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कोई एक कार्य किसी के लिए हितकर है, तो किसी को हानि पहुंचाने वाला होता है। कर्तव्य का निर्णय संदर्भ के अनुसार होता है। उसकी कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं है।

किं कुलेन विशालेन विद्याहीनेन देहिनाम् ।

दुष्कुलीनोऽपि विद्वांश्च देवैरपि सुपूज्यते ॥19॥

अर्थ:

यदि कुल विद्याहीन है तो उसके विशाल और बड़े होने से कोई लाभ नहीं, यदि बुरे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति विद्वान है तो देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं।

विद्यारहित बड़े कुल में उत्पन्न होने से कोई लाभ नहीं क्योंकि व्यक्ति का सम्मान बड़े कुल में उत्पन्न होने से नहीं होता, बल्कि विद्वान होने और अच्छे गुणों के कारण होता है। इस प्रकार चाणक्य केवल वंश को महत्व नहीं, वे व्यक्ति के विद्वान होने को अधिक महत्व देते हैं। उनका कहना है कि यदि नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी विद्या आदि गुणों से युक्त है तो सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। रावण उच्चकुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन दुर्गुणों के कारण प्रत्येक वर्ष जलाया जाता है।(Chanakya Niti chapter 8 in Hindi)

विद्वान् प्रशस्यते लोके विद्वान् गच्छति गौरवम्।

विद्यया लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते ॥20॥

अर्थ:

इस संसार में विद्वान की प्रशंसा होती है। विद्वान को ही आदर सम्मान और धन-धान्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति विद्या द्वारा ही होती है और विद्या की सब जगह पूजा होती है।

मांसभक्षैः सुरापानैर्मूखैश्चाक्षरवर्जितैः ।

पशुभिः पुरुषाकारैर्भाराऽऽक्रान्ता च मेदिनी ॥21॥

अर्थ:

मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, मूर्ख और निरक्षर मनुष्य रूपी पशुओं के भार से यह पृथ्वी पीड़ित और दुखी रहती है।

मांस खाने वाले और शराब पीने वाले व्यक्ति यह सोच भी नहीं पाते कि कौन-सी वस्तु खाने के योग्य है और कौन-सी नहीं। इस प्रकार मूर्ख और निरक्षर व्यक्ति रूप-रंग में तो मनुष्य के समान होते हैं, परंतु वह पशु के समान इस पृथ्वी का भार हैं अर्थात उनसे इस संसार का कोई उपकार नहीं होता। ऐसे लोगों को पशु कहना, पशुओं का अपमान है।

अन्नहीनो दहेद् राष्ट्र मन्त्रहीनश्च ऋत्विजः।

यजमानं दानहीनो नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥22॥

अर्थ:

जो देश को अन्नहीन करता हो, जिसमें मंत्रों को न जानने वाले ऋत्विज हों, जिसके यजमान दान भावना से रहित हों, ऐसा यज्ञ शत्रु समान है।

आचार्य के अनुसार, यज्ञ जहां मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी है, वहीं यदि यज्ञ ठीक प्रकार से सम्पन्न न किया जाए तो उससे बहुत बड़ी हानि भी होती है। यज्ञ से वर्षा होती है और राष्ट्र में अन्न और धन-धान्य की वृद्धि होती है। यह यज्ञ का प्रत्यक्ष फल है। ऋत्विज अर्थात् यज्ञ कराने वाले आचार्यों को मंत्रज्ञ होना चाहिए। इसी प्रकार यज्ञकर्ता अर्थात् यजमान का हृदय भी विशाल होना चाहिए।

उसकी आचार्यों के प्रति निष्ठा और श्रद्धा होगी, तभी वह उन्हें धन-धान्य आदि देकर प्रसन्न करेगा। आचार्य यज्ञ की सार्थकता के लिए ऋत्विज और यजमान के योग्य होने की ओर संकेत कर रहे हैं।

यहां एक क्लिक में पढ़ें ~ उचित समय पर सही पाठ करें

(Chanakya Niti chapter 8 in Hindi)अध्याय का सार:

चाणक्य ने इस अध्याय में शरीर की दृष्टि से एक समान दिखने वाले मनुष्यों का गुणों और प्रवृत्ति के अनुसार विभाजन किया है। स्वभाव और प्रवृत्ति ही व्यक्ति को उत्तम, मध्यम और निम्न बनाती है। निम्न श्रेणी के लोग जैसे-तैसे धन इकट्ठा करना चाहते हैं। वे ऐसे उपायों से भी धन प्राप्त करना चाहते हैं जिनसे उनका अपमान होता है। उन्हें मान-अपमान की कोई चिंता नहीं होती। मध्यम श्रेणी के लोग मान-सम्मान के साथ-साथ धन इकट्ठा करना चाहते हैं, परंतु उत्तम श्रेणी के लोग केवल मान-सम्मान को ही महत्व देते हैं, धन उनके लिए गौण होता है, मुख्य नहीं।

चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन करता है, जैसा अन्न खाता है उसकी संतान भी वैसी ही होती है। यह संकेत है कि भोजन केवल स्वाद या पेट भरने की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह मानव जाति के भविष्य को भी निर्धारित करता है।

चाणक्य ने तीन बातें मृत्यु के समान कष्ट देने वाली बताई हैं- वृद्धावस्था में मनुष्य की पत्नी की मृत्यु होना, धन-संपत्ति का दूसरों के हाथों में जाना और खान-पान के लिए दूसरों पर आश्रित रहना। इनमें से दो का अनुभव तो किसी भी अवस्था के व्यक्ति को हो सकता है लेकिन एक का संबंध विशेष अवस्था से है। इस ओर संकेत करके आचार्य ने जीवन के कटु सत्य को उजागर किया है। इससे उस अवस्था में पुरुष की निरीहता भी प्रकट होती है।

चाणक्य ने व्यक्ति के विचारों और उसकी भावना को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि लकड़ी, पत्थर और धातु की मूर्तियों की यदि शुद्ध भावना और श्रद्धा से पूजा की जाए तो सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इन मूर्तियों में भगवान का वास उस रूप में नहीं होता जैसा कि लोग मानते हैं। मनुष्य की उच्च भावनाएं अथवा विचार ही मूर्ति को माध्यम बनाकर पूजक का कल्याण करते हैं।

यह भी पढ़े

नवधा भक्ति – भगवान से जुड़ने के नौ तरीके

Download the Mahakavya App

Download the Mahakavya App